Il monachesimo medievale in Lomellina tra fede, cultura ed economia

I QUADERNI DELLA SOCIETÀ STORICA VIGEVANESE

Numero 6

Edoardo Maffeo

La diffusa presenza di insediamenti celtici prima e romani poi, la cui importanjza nel passato è stata spesso alternativamente enfatizzata o tacciata di leggendarietà dagli storici ma che ora viene ampiamente confermata dalle seppur episodiche e non sistematiche rilevazioni archeologiche, testimonia l’attenzione riservata alla Lomellina sin dall’antichità.

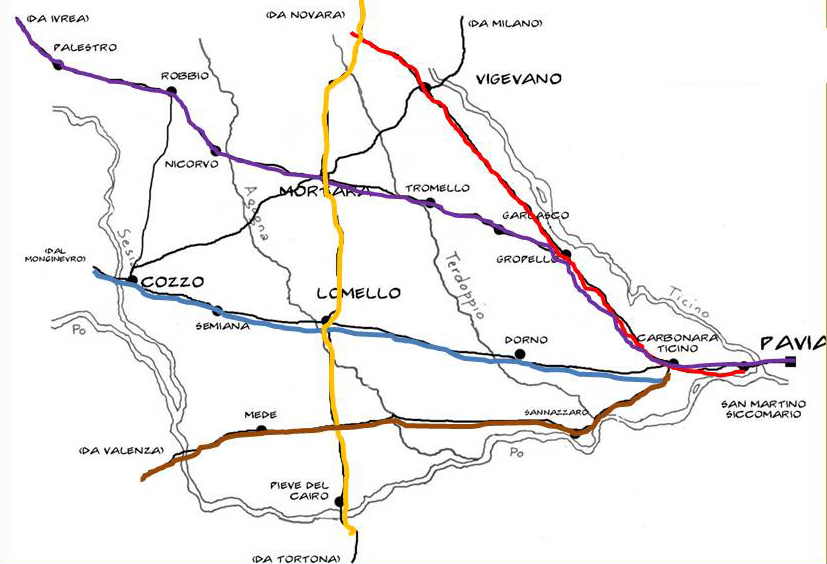

Pur trattandosi di un territorio ecologicamente difficile, coperto com’era da boschi e da paludi, questa regione doveva la sua importanza al fatto di essere posta al centro di numerose vie di comunicazione naturale tra le regioni alpine ed il mare come, ad esempio, l’asse fluviale del Ticino che attraverso la Val Mesoncina ed il San Bernardino metteva in comunicazione la Padania con le pianure dell’alto Reno, o quelle del Po, lungo il quale procedeva il commercio dei porti etruschi dell’alto Adriatico. Da non sottovalutare poi i tracciati viari aperti dall’uomo a cominciare dalle “vie marenche”, quei sentieri del sale che dall’Appennino ligure risalivano ad esempio la sponda piemontese del Sesia,[1] o le ancor più antiche “piste” bordeggianti il Ticino, dalla confluenza con il Po sino alle regioni lacustri, ma anche i tratti lomellini del Terdoppio e dell’Agogna, sino alle grandi strade d’epoca romana. Queste, già ricordate dall’ “Itinerarium Gaditanum” (vasi di Vicarello), dall’“Itinerarrium Antonini,”e dalla “Tabula Peutingeriana” – vere e proprie carte stradali rispettivamente del I, III e IV sec. d.C. – si staccavano da “Ticinum” (Pavia) e attraverso “Mediolanum” (Milano), “Vercellae” (Vercelli), “Novarie” (Novara), dirigevano rispettivamente ai valichi del Sempione, del Piccolo e Gran San Bernardo e del Monginevro.[2]

Anche qui in Lomellina, come del resto in tutta la Padania, la caduta dell’Impero Romano (476) era stata preceduta ed accompagnata dagli assalti e dagli scompaginamenti operati dalle scorrerie e dalle invasioni barbariche (450 – 488) che avevano portato a completa disgregazione le strutture amministrative romane. La conquista dei Goti (489 – 493) e l’instaurarsi del loro regno con il beneplacito degli imperatori d’Oriente (498), la riconquista da parte dei Bizantini al tempo di Giustiniano (535 – 566) la discesa dei Longobardi (568) e la conquista di Pavia da parte del loro Re Alboino (570), ed infine la calata dei Franchi di Pipino il Breve (754 – 756) e la definitiva conquista da parte di suo figlio, Carlo Magno (774 – 776), avevano spesso trovato il loro epilogo cruento nell’ampia pianura Lomellina. Se a questo quadro di completa anarchia politico militare si aggiungono i tragici effetti di una consistente contrazione demografica e di una generale ma troppo energica miscelatura di stirpi, di civiltà e religioni, nonché quelle derivanti da un desolante abbandono e rinselvatichimento del territorio,[3] non pare troppo difficile identificare alcune delle cause che portarono sull’orlo della completa dissoluzione quel fragile tessuto socio-economico, tradizionale e conservatore, legato a modelli di schietta marca silvo-pastorale che la vicinanza di mercati “vivaci” come quelli delle due città capitali di Milano e Pavia aveva favorito.[4] In questi secoli, nella cornice d’un paesaggio segnato duramente nella sua fisionomia dal persistere di sterminate zone incolte nelle quali il frutto di una lunga tranquillità ecologica aveva permesso la robusta espansione di essenze arboree e di specie animali su vasta scala [5] l’antica proprietà fondiaria proveniente dal patrimonio pubblico (“ager pubblicus”) e dai latifondi (“fundus”) assegnati all’aristocrazia (“gens”) romana ormai dispersa od assimilata era andata frantumandosi e sommariamente ricomponendosi attraverso un processo di redistribuzione evidentemente giocato a tutto favore dei soggetti protagonisti del nuovo assetto sociale e politico: il demanio regio, quell’aristocrazia guerriera franco-longobarda che sarà l’ossatura del feudalesimo carolingio, ed infine la Chiesa. Del tutto marginale e trascurabile risultava invece essere la consistenza della piccola proprietà, quei poderi (“braide”) sempre più piccoli ed affollati le cui origini affondavano ancora nelle sparse tracce reticolari della centuriazione romana, ma il cui contributo in termini economici raramente superava le soglie dell’autosufficienza a causa della precarietà delle tecniche agrarie e dell’assoluta impotenza umana di fronte agli agenti atmosferici.[6] In questo travagliato contesto sin dal VI secolo s’era andata inserendo l’attività secolare degli ordini monastici il cui patrimonio terriero, dapprima strettamente limitato ad una assegnazione dotale indispensabile al mantenimento delle piccole comunità, non cesserà mai di beneficiare del continuo flusso di donazioni regie attinte alle vaste aree degli incolti demaniali con lo scopo di fare dei monasteri centri di controllo politico-amministrativo del territorio e delle donazioni devozionali, quel “pius opus” visto come unico riscatto ad una vita altrimenti irrecuperabile, unica fonte di espiazione di fronte ai terrori che la pena eterna non mancava di suscitare. Superate le iniziali istanze anacoretico-penitenziali delle prime comunità prebenedettine ed assolto il compito primario dell’evangelizzazione, il monachesimo altomedioevale aveva trovato nella “Regula Benedicti” il cemento culturale e dogmatico dell’unione tra preghiera e lavoro, tra la vita contemplativa e le necessità materiali ma, fatto ancor più importante, aveva fatto si che il “labor improbus”, quel faticoso lavoro fisico ancora tanto disprezzato dal paganesimo, divenisse nella pratica quotidiana dei monaci attività prestabilita e strumento ascetico.[7] Il lavoro assumeva un significato spirituale che prima non possedeva: perdeva radicalmente l’odioso carattere di “opus servile” e trovava una sua collocazione stabile nell’ambito della ricerca cristiana della salvezza dell’anima.[8]

Le comunità monastiche ormai sempre più spesso si erano trovate a dover gestire anche i bisogni materiali ed i destini di una umanità rurale allo sbando che, priva di riferimenti laicali, con sempre maggior frequenza premeva ai margini degli insediamenti cenobitici alla ricerca di protezione e mezzi di sostentamento. La direzione nella quale il monachesimo sviluppò la proposta d’una nuova sintesi di società umana non poteva essere che quella “curtile”, cioè una comunità sociale ed economica fortemente aggregata ed interdipendente che legava saldamente i destini dei “rustici”, sia essi uomini liberi, livellari o servi, a quelli del monastero o del signore laico. I signori feudali, spesso proprietari del “castrum”, esercitavano una funzione di protezione contro i pericoli provenienti dall’esterno, mentre la dipendenza dei coloni dagli ordini religiosi li tutelava contro eventuali soprusi degli stessi feudatari. Su proprietà fondiarie sempre più vaste, a volte territorialmente disaggregate e lontane, un gran numero di coloni si era sostituito agli sparuti gruppi di religiosi – contadini che, abbandonata la coltivazione diretta, al pari dei feudatari laici, erano progressivamente divenuti amministratori delle terre loro assegnate mentre le abbazie ed i monasteri si avviavano a trasformarsi in centri di propulsione economica e mercantile.

Il recupero delle aree marginali ed incolte attraverso il disboscamento delle selve, l’ostinata e tenace opera di bonifica delle vaste zone paludose di pianura, l’introduzione di nuove tecniche agrarie e la razionalizzazione di quelle vecchie erano divenute quindi attività strettamente legate alla sopravvivenza ed all’organizzazione stessa del monastero, poiché per vivere su questa terra con lo spirito rivolto al cielo, secondo l’interpretazione data alle regole di San Benedetto da Norcia od a quelle di San Benedetto d’Aniane, occorrevano anche cospicui mezzi materiali.[9]

Le grandi strutture monastiche perciò non mancavano di nulla: dalle grandi residenze ai vasti magazzini, dai fabbricati rurali ai mulini, alle pescaie, ai boschi per il legname e la caccia, dalle rocche militarmente forti alle piccole fattorie, quelle “grangie”[10] disseminate nell’agro con la stessa frequenza delle “celle” annonarie romane, ai porti fluviali per il trasporto delle eccedenze produttive ai mercati urbani.

Qui in Lomellina basta uno sguardo alla carta storico-geografica per rendersi conto che nei secoli dal XIII al XV i borghi fortificati e le rocche erano sorte numerose come funghi, ma in un campo già ricco e fecondo poiché disseminato di abbazie e priorati, grangie e celle monacali dei secoli IX e X. Avevano resistito, unico argine, alle sanguinose scorrerie di Saraceni ed Ungheri e, in questi secoli d’anarchia, erano divenuti sede di attività e potere civile più ancora che religioso. Costituivano una rete vasta e fitta, intrecciata e frammezzata; erano i pianeti minori di astri centrali, filiazioni e riverbero di antiche e gloriose badie matrici derivate dal grande ceppo benedettino come San Colombano di Bobbio, San Pietro della Novalesa, la vercellese San Michele di Lucedio e la modenese San Silvestro di Nonantola, ma anche l’Abbazia di Rivalta Scrivia, le abbazie figlie delle lontane Tour e Cluny: fari luminosi che si ergevano possenti su di un mare in burrasca.

Anche quando, nell’XI secolo, la situazione politico-amministrativa tenderà ad una relativa stabilizzazione con la sostanziale suddivisione territoriale dell’antica “judiciaria” lomellina in due zone, una – quella centro meridionale approssimativamente delimitata dai corsi di Sesia, Po, Ticino e sino a Mortara – soggetta al “comitato” di Lomello, ed una – settentrionale – di pertinenza del “comitato” di Bulgaria prima, e dei Vescovi e conti di Novara poi, il numero degli insediamenti monastici non cesserà mai di incrementarsi. Indispensabili strumenti di colonizzazione e civilizzazione, essi rappresentavano però anche un primitivo ma efficace veicolo di penetrazione politica: anche qui in Lomellina assisteremo infatti al succedersi ed all’accavallarsi di insediamenti e fondazioni di diversa provenienza e patronato che complessivamente rappresentavano tutte quelle forze interessate ad affermare nel prosieguo del tempo il loro dominio dinastico od economico nella zona. Dalle prime timide apparizioni bobbiesi, filiate nel corso del IX secolo dall’Abbazia tortonese di San Pietro di Precipiano, come la chiesa ed il priorato di San Paolo in Sartirana[11], il San Pietro in Gambarana[12]la cappella di San Colombano (tra lo scomparso Meleto e Langosco, in prossimità del Sesia)[13]ed il Sant’Agata di Lomello[14], intorno all’anno mille si contavano ormai una trentina di pievi, priorati e rettorie di chiese rurali affidate alla cura dei monaci. Altrettanti erano gli insediamenti cenobitici e tra essi primeggiavano le Abbazie di San Pietro in Breme, dell’Ordine dei Bremetensi della Novalesa, di Sant’Albino[15] e Santa Croce[16] in Mortara rispettivamente dei monaci Agostiniani di Tour e dell’Ordine dei Mortariensi (Agostiniani regolari).

Santa Maria dell’Acqualunga[17] ed il San Maurizio in Monticello (S.Giorgio Lomellina)[18] nel corso del XIII secolo passarono, con la dipendenza del San Paolo in Velezzo[19], ai monaci di Citeaux, l’Abbazia di San Pietro dell’Erbamala Cergnago[20], già dei Canonici regolari di Sant’Agostino. Nel 1170 passavano ai monaci di Vallombrosa il San Valeriano di Robbio[21], il San Maiolo di Gambolo,[22] ed il San Vittorino di Cozzo dei Cluniacensi, tutti gangli sociali ad economia chiusa localmente ma con aperture di rapporti culturali, spirituali e politici infinitamente dischiusi sull’Italia e sull’Europa.

Accanto all’attività delle grandi “curtes” non dobbiamo però dimenticare la preziosa opera delle piccole comunità monastiche rurali, intorno ai cui insediamenti si andavano sviluppando quei modesti aggregati di case coloniche che costituiranno il primo nucleo degli odierni abitati e dei quali qua e là, spesso affiorano tracce documentarie e memorie toponomastiche. Stante le ampie lacune presenti in archivi ai quali non sono state risparmiate le millenarie distruzioni, tristezze ed ingiurie che nel corso dei secoli la Storia ha riservato alle genti lomelline, vorrei tentare almeno un’elencazione di queste presenze che, beninteso, non ha alcuna pretesa di esaurire l’argomento ma solo l’intenzione di essere utile traccia a future e più proficue esplorazioni intorno ad un tema che anche la pur attenta storiografia locale si è sempre pervicacemente rifiutata di approfondire. Iniziamo dalle filiazioni e dalle dipendenze dei due potenti cenobi lomellini: l’Abbazia di Santa Croce in Mortara e quella di San Pietro in Breme. Alla prima facevano capo i priorati di Santa Maria in Zeme[23], del San Terenziano di Nicorvo[24]e quello di Santa Maria in Castello d’Agogna, dove i Mortariensi officiavano anche la chiesa di San Martino “in Castel Barona”[25]. Insediamenti mortariensi erano anche il monastero di Santa Maria “de strada” posto tra Ceretto e Mortara[26], quello di San Pietro in Ceretto[27], la chiesa e la “cella” di Sant’Agostino in Cava Manara, nonchè le chiese dedicate una a San Cassiano[28] e l’altra ai Santi Siro e Gentiniano in Mortara[29].

Dai monaci del San Pietro di Breme dipendevano invece il monastero di San Pietro in Lomello[30], la grangia di San Siro in Frascarolo e quella di Santa Maria di Bagnolo[31], nei pressi di Langosco, che successivamente sarà l’avamposto padano della potente abbazia benedettina di San Michele alle Chiuse (Susa). Sempre a Breme apparteneva la chiesa mortarese dedicata a San Germiniano[32], già antico “xenodochio” di San Silvestro di Nonantola (IX secolo), che con la “cella” di Santa Maria di Travaco’[33] costituivano una sorta di “recapito-foresteria” dei monaci della ricca Abbazia modenese impegnati nell’amministrazione di quei vasti beni che la stessa possedeva nei pressi di Cergnago, di Monticello (San Giorgio Lomellina) e di Ceretto.

Una delle più antiche presenze cenobitiche in terra lomellina fu sicuramente quella del monastero tortonese di San Marziano da cui dipendevano l’omonima chiesa pievana della “curtes” di Mede, ceduta nell’XI secolo ai monaci vogheresi di Sant’Alberto di Butrio, le piccole corti di Parzano[34] e Goido[35], che con i loro insediamenti monastici passeranno al monastero pavese di Santa Maria Teodote la prima ed ai monaci di Cassino la seconda, nonché il Sant’Innocenzo di Cairo e le “celle” di Castellaro e di Tortorolo[36].

Indubbiamente consistente anche la presenza di fondazioni legate ad istituzioni pavesi: l’antico monastero femminile di fondazione longobarda dedicato a Santa Maria Teodote, ad esempio, nell’anno 891 otteneva dall’imperatore Guido il diritto di ricavare legna da ardere e da costruzione dalla grande foresta che si estendeva a nord di Pavia, la “sylva carbonaria” (Carbonara al Ticino), dove esisteva già un piccolo monastero dedicato a Santa Maria, con annesso Ospedale, di fondazione incerta e che nel 1083 passerà ai monaci di Santa Croce in Mortara.[37] Da Santa Maria Teodote dipendeva anche la grangia di Villanova d’Ardenghi che nel corso del XII secolo verrà poi ceduta ai monaci di Cassino[38]. Sempre nel corso dell’XI secolo il monastero pavese di San Pietro in Ciel d’Oro subentrava ai monaci tortonesi del San Pietro in Precipiano nella proprietà della chiesa e del priorato di San Paolo in Sartirana ed acquisiva cospicui beni nel territorio di Frascarolo, stabilendo altresì uno “xenodochio” (ospizio per pellegrini) nel monastero di San Quirico in Mortara[39]. Sempre in Mortara, nella “cella” di San Michele[40], si stabiliranno invece i benedettini del monastero di Sant’Agata, mentre dal monastero del SS. Salvatore di Pavia[41] dipendevano i priorati del SS. Salvatore di Ottobiano[42], il SS. Salvatore di Olevano[43] ed infine la chiesa di San Pietro “extra muros” in Garlasco, borgo che “cum districtu duum miliarium in circuitu” intorno al sesto-settimo decennio del X secolo era stato costituito in dote al monastero pavese dall’imperatrice Adelaide di Sassonia e dal marito Ottone I, donazione che sarà confermata poi dal figlio Ottone II con un diploma dell’anno 981.[44] Al potente monastero cluniacense facevano capo anche la “cella” di San Pietro in Gallia.[45] Le chiese di Santa Maria in Ferrera[46] e di Santa Maria “intus vineas” di Vigevano[47], entrambe beneficiarie di consistenti beni dotali, erano soggette invece all’altro cenobio dei cluniacensi di Pavia: il San Maiolo. Diretta dipendenza della celebre abbazia d’oltralpe era invece il monastero di San Valeriano in Robbio, che i cluniacensi acquistarono nel XII secolo per un prezzo di “denariorum bonorum papiensium libras mille” dalla famiglia dei “da Robbio”, signori del piccolo centro lomellino.

La presenza e le proprietà dei monaci emancipati dalla badia di Sant’Alberto di Butrio sono invece testimoniate nel Sant’Alessandro di Gambolò’[48], nel Sant’Innocenzo di Pieve del Cairo e nella grangia di Grumello, un piccolo borgo scomparso nel tardo medioevo esistente tra Galliavola e Lomello, dove sorgeva anche una chiesa, dedicata a Sant’Alessandro, sempre di pertinenza dei monaci vogheresi [49].

Tarda ma decisamente importante fu pure la presenza di insediamenti dei monaci di Vallombrosa che sul finire del XII erano entrati in possesso dell’Abbazia dell’Erbamala in Cergnago, della grangia di Gropello, del monastero dei Santissimi Angeli di Alagna[50], mentre un piccolo nucleo di religiosi provenienti dal monastero vallombrosiano di San Bartolomeo in Novara amministrava la Badia di San Martino in “castrum cum poderio Villanovae”, l’attuale Villanova frazione di Cassolnovo, già feudo di Ingone di Belcreda ed a lui sottratto da Federico II il Barbarossa.[51]

Quando nel XIII secolo i grandi liberi comuni lombardi di Milano e Pavia, ma anche quelli piemontesi di Vercelli, Tortona e Novara, s’affacceranno con antitetiche mire egemoniche alla ribalta della storia lomellina, l’efficienza, la ricchezza economica e sociale di questa terra non sarà che il frutto e l’elaborazione di grandi porzioni dell’eredità delle mirabili ricostruzioni ecologiche e costituzionali della civiltà del lavoro promossa e coordinata dai monaci benedettini, cluniacensi, vallombrosiani e così via nell’Alto Medioevo. Ma anche chi si avvicina alla Lomellina con occhio curioso ed indagante sulle cose d’arte, nel poco sopravvissuto alle ingiurie del tempo ed alla spesso feroce furia ricostruttiva degli uomini, non potrà che scorgervi le tracce consistenti di quella cultura architettonica diffusa a piene mani, anche nei più modesti oratori, dalle comunità monastiche. L’episodio cardine con il quale si suole identificare l’irruzione della civiltà e dell’arte romanica sulla scena lomellina risale al terzo decennio del X secolo quando, cacciati sotto la forte pressione delle rovinose scorrerie dei Saraceni nell’arco alpino (anno 906), i monaci benedettini dell’antica abbazia franca di San Pietro della Novalesa, dopo alcuni decenni di “esilio” nella chiesa torinese di Sant’Andrea, giungevano a Breme – “excellentior cunctis oppidis constructis in comitatu lomellensi” – dove prendevano possesso del cenobio per loro fondato dal Marchese Adalberto, padre di re Berengario II, nel 929 e la cui edificazione avrà termine tra il 953 ed il 972[52] .

Ripercorrere sia pur brevemente le vicende storiche che coinvolsero la gloriosa abbazia della Novalesa significherebbe tracciare integralmente il complesso e lungo itinerario percorso dal monachesimo europeo e pertanto in questa sede ci basterà ricordare come, nell’VIII secolo, ad essa facesse capo un immenso frammento dello stato franco che, attraverso una lunghissima e ricca collana di “pagi”, si estendeva dalle valli di Lanzo al Mediterraneo passando per la Savoia, il Lionese e la Provenza. Ma se il trasferimento lomellino aveva spezzato la lunga fibra politico-territoriale che legava i novalicensi alla vita transalpina riducendone significativamente la ricchezza ed il potere temporale (era pur sempre tra le quattordici più ricche dell’Impero), esso apriva la via ad un loro inserimento nella vita subalpina con nuove fondazioni e più intensi contatti con cenobi e vescovadi italiani, come quello di Como (XI secolo) dal quale contatto, tanto per restringere il campo della ricerca ai temi prefissati, l’architettura messa in atto dai monaci di Breme subirà riverberazioni importanti. Vi sono infatti non labili indizi che consentirebbero di ricondurre alla presenza comasco bremetense alcune preziose testimonianze della cultura arcaico romanica lomellina. Abbiamo già visto i Battisteri di Velezzo e della stessa Breme, ed ora la superstite abside di Santa Maria di Bagnolo (XI secolo)[53] nei pressi di Langosco o la cripta della chiesa abbaziale di San Pietro in Breme (X secolo), sopravvissuta con parte dell’alzato alle ampie ricostruzioni subite dal complesso monastico dal XVII secolo in poi, ed ora sede degli uffici municipali.

Mentre per il complesso di Santa Maria in Bagnolo di cui si conserva ormai solo parte della facciata a capanna della chiesa e la navata centrale terminante con un’abside semicircolare, gli ovvi rimandi stilistici e funzionali sono a quelle strutture battesimali lomelline già ampiamente citate ma anche all’abside della pieve di Sant’Albano in Riva presso Chieri – fondazione bremetense tra il 1130 ed il 1143 – la seconda merita un cenno meno fugace alla luce anche del vivace dibattito critico alimentatosi intorno ad essa negli ultimi anni [54]. La struttura della cripta, che risulta orientata nel pieno rispetto delle prescrizioni liturgiche altomedioevali, si estendeva sotto il coro e parte del presbiterio dell’unica navata della chiesa-madre dedicata a San Pietro, edificio parzialmente preservato nell’alzato e che nei lacerti del fianco sud e nell’orditura organica di quello a nord presenta interessanti partiture binarie montate su larghe lesene[55]. A prescindere dalle campate occidentali, dove quattro i pilastrini quadrati in laterizio nonché la fattura delle volte denunciano le ampie ricostruzioni avvenute nel corso dei secoli, la cripta evidenzia una complessa successione di fasi edilizie databili tra la prima metà del X secolo ed il secondo – terzo decennio di quella successiva. Lo schema è quello del tipo detto “a sala” dove una serie di quattro colonne, una in marmo bianco e le altre in pietra, poggianti su massi dalla squadratura approssimativa scandiscono lo spazio orientale della cripta in tre navatelle di cui una, quella centrale, leggermente più ampia delle laterali. I capitelli che sorreggono le voltine a crociera prive di cordoli ed a spigoli vivi, sono in sostanza un cubo di mattoni con angoli scantonati obliquamente a formare una rozza piramide tronca rovesciata: la loro arcaicità è stata più volte messa in relazione a quella di analoghe, anche se più tarde, strutture presenti nel duomo di Chieri, nella cripta di Testona e nel San Marcello in Montalino di Stradella.[56]

L’intera struttura perimetrale della cripta, diretta rielaborazione del preesistente emiciclo absidale, è sostenuta da possenti lesene addossate alle pareti e poggianti sopra una zoccolatura laterizia, mentre l’aggiunta di fasce murarie esterne si rese necessaria nel corso del XVII al fine di contenere il notevole innalzamento del terreno circostante ed a sorreggere il consolidamento della sovrastante chiesa. All’interno, tra gli ampi lacerti del primitivo intonaco rosato, affiora l’irregolare e rozza apparecchiatura muraria composta da corsi di materiale laterizio disomogeneo con inserti di ciottoli fluviali legati da alti strati di malte forti. La ricerca della primitiva quota di pavimentazione, in mattoni nella parte più antica ed in ciottoli in quella occidentale ha poi portato alla luce i resti di un altare che si appoggiava alle due colonne orientali ed un piedistallo laterizio rettangolare, probabile arca per reliquie. Queste realizzazioni vengono in genere ascritte agli anni tra il 980 ed il 985 quando da parte di Fulcardo, monaco di Breme divenuto vescovo di Alba, pervenivano in dono al monastero le reliquie dei santi Silvestro e Frontiniano e quindi si provvedeva al restauro ed all’abbellimento del complesso [57]. Che poi questi lavori fossero diretti da quei monaci negli stessi anni inviati a “rimettere in efficienza l’abbandonato monastero di San Pietro della Novalesa” o da quel monaco Bruningo “sapientissimus et vafer et scius tantum operis divinim quantum secularisque” impegnato nella ricostruzione dell’abside della chiesa torinese di Sant’Andrea, al momento non può che restare un semplice seppur interessante ipotesi.[58] Certo è che in questo vano scavato sotto terra la tecnica di costruzione e la rozza povertà dei materiali enfatizzano la durezza degli anni in cui venne edificata. Tuttavia ciò che appare ed esalta la spiritualità di questa cripta è proprio l’assenza di “parole” grosse e retoriche. Non si sa se nella chiesa superiore ci fosse della magniloquenza ornamentale e fuori scala: a me piace credere che la navata fosse raccolta e dimessa per potevi pregare senza distrazioni e perché l’assemblea orante ed i monaci celebranti apparissero uomini veri ed impegnati in una vita dura e di sacrificio.

Gli accostamenti più volte avanzati per questa cripta di Breme ad analoghe e coeve strutture, quella della basilica di San Vincenzo a Galliano, quella del San Pietro di Agliate, la cripta del duomo di Chieri, quella di Testona o quella di Cavour, evidenziano ancora una volta l’arcaicità della tipologia Lomellina e la sua funzione di vero e proprio archetipo a modelli che nel volgere di pochi decenni andranno diffondendosi in tutta la regione padana, costituendo uno dei primi moduli romanici che giungeranno a maturazione in Italia.[59] Era uno dei semi che i monaci benedettini transfughi dalla Novalesa ed ormai organizzati dell’Ordine dei Bremetensi, avevano gettato in Lomellina, terra fertile e ricettiva, dove non tradendo le aspettative sarebbe germogliato e con il passare delle stagioni avrebbe offerto una spettacolare fioritura che ha nella Basilica di Santa Maria Maggiore e nel San Michele di Lomello gli esemplari più preziosi.

[1]cfr. FRACCARO P. – “Centuriazione romana dell’Agro Ticinese” in Atti del IV Congresso storico Lombardo – Pavia 1939

[2] La “Ticinum – Augusta Taurinorum” e la “Ticinum – Vercellae” nel tratto lomellino avevano in comune le tappe intermedie della “mutatio” di “Duriae” (Dorno), della “mansio” di “Laumellum” (Lomello) e della “mutatio” di “Cottiae” (Cozzo). Dopo Cozzo la strada si divideva in due tronchi che dirigevano rispettivamente a Torino ed a Vercelli, mentre da “Laumellum” si staccava un altro tratto di strada che attraverso “ad Medias” (Mede) collegava “Ticinum” con “Forum Fulvii” (Valenza) e “Julia Dertona” (Tortona). Riadattamento di una antica pista protostorica che correva lungo il terrazzo occidentale del Ticino era invece la “Ticinum – Duriae – Novariae”, con un percorso che approssimativamente potremmo identificare nell’attuale direttrice Garlasco – Mad. delle Bozzole, Borgo San Siro – Torrazza, Gambolò – Stradella e Belcreda. Poco più a nord di Vigevano, tra Molino del Conte e Villa Reale, questa strada si intersecava con il tratto lomellino della “Mediolanum – Vercellae” che, guadato il Ticino alla Buccella, proseguiva poi in direzione della città eusebiana attraversando i territori comunali di Gravellona, Cilavegna, Robbio e Palestro. Cfr. anche: “TOZZI P.L. – “Il territorio di Ticinum romana” in “Storia di Pavia”, I – Milano 1984.

[3] Per queste interpretazioni si rimanda a MODZELEWSKI K. – “La transizione dall’antichità al feudalesimo, in Storia d’Italia. Dal feudalesimo al capitalismo” – Torino 1978 e WICKHAM C. – “Economia altomedievale, in Storia medievale” – Roma 1998 All’abbandono ed al rinselvatichimento della bassa pianura sembra aver contribuito in misura notevole anche il peggioramento delle condizioni climatiche, verificatosi tra il 400 ed il 750, con notevole incremento della piovosità e conseguenti sovralluvionamenti, impaludamenti e variazione del corso dei fiumi. Sui numerosi centri padani completamente sommersi o circondati da acquitrini e sulle grandi strade romane rese impraticabili: cfr. VEGGIANI A. – “Variazioni climatiche e dissesti idrogeologici nell’Alto Medioevo in Lombardia” – Varese 1982

[4] Sulle condizioni economiche del pavese e della Lomellina del IV secolo cfr. CLEMENTE C. – “Ticinum: da Diocleziano alla caduta dell’Impero d’Occidente” in “Storia di Pavia” I, – Milano 1984: “Le prime notizie di difficoltà nella riscossione dei tributi risalgono nelle fonti alla fine del IV secolo, quando Sant’Ambrogio, nel discorso per la morte di Teodosio, caldeggiò una remissione di imposte; pochi anni dopo, nel 408, una disposizione di Onorio sollevò dalla “pensio glebalis” e dall’annona l’Italia settentrionale (il provvedimento era ovviamente da porre in connessione con gli effetti delle invasioni di Alarico e Radagasio) e lo stesso farà Odoacre subito dopo la distruzione di Pavia nel 476. D’altronde la capacità di far fronte o meno alle esigenze della fiscalità imperiale in questi secoli è chiaro indizio delle condizioni economico-sociali di una regione.

[5] Intorno alla metà del X secolo i boschi lomellini erano infestati da lupi tanto da far intervenire Berengario II con chiari e tassativi ordini di cattura di questi animali che assalivano quanti dal Piemonte dovevano recarsi al palazzo regio di Pavia. Cfr. CIPOLLA C. (a cura di) – “Monumenta Novalicensia Vetustiora” – Roma 1901: “Berengarius (…) dedit preceptum homnibus morantibus in finibus Laumellinae, in villa Folingi, ut caperent lupos, qui vehementer infestabant terram illam, propter densitates opacum vel nemora .”

[6] cfr. FUMAGALLI V. – “Storie di Val Padana” – Milano 1992 e ANDENNA G. – “Storia della Lombardia Medioevale” – Torino 1999

[7] cfr. DAEVIL A. e PALAZZO E. – “La vita dei Monaci al tempo delle grandi abbazie“ – Torino 2002

[8] cfr. PENCO G. – “Storia del monachesimo in Italia dalle origini alla fine del Medioevo” – Milano 1983 e dello stesso autore: “S. Benedicti regula” – Firenze 1970, ma anche: LENTINI A. – “San Benedetto, La Regola” – Montecassino 1980

[9] Un pregevole sintesi del contesto economico nel quale operò il monachesimo basso medioevale è stata fornita da: PRINZ F. – “La presenza del monachesimo nella vita economica e sociale” in “Dall’eremo al Cenobio” – Milano 1987

[10] Nella Francia basso medioevale erano comunità agricole di grande estensione. In Italia invece il termine “grangia” venne utilizzato per identificare magazzini custoditi da piccole comunità, ove si ricoveravano prodotti agricoli , attrezzi e bestiame da pascolo.

[11] Cfr. LOCATELLI C. – “Sartirana Cenni strorici” – Pieve del Cairo 1959 e BOLLEA L.C. – “Il Cartario dell’Abbazia di Precipitano (883-1396) – in Bollettino Società Storica Subalpina vol. XLII – Pinerolo 1911. Le più antiche testimonianze documentarie sul priorato di San Paolo in Sartirana risalgono ai diplomi imperiali dell’895 – 903 e del 971 che, confermando all’Abbazia di San Pietro in Precipiano il possesso del cenobio, ne rammentano le precedenti vicende e i privilegi bobbiesi. Intorno al 1000 e sino al 1449 passerà alle dipendenze del Monastero pavese di San Pietro in Ciel d’Oro e poi (1221), con l’abbazia pavese, ai Canonici Mortariensi di Santa Croce in Mortara che ne presero possesso nel 1224 e la tennero sino al 1509. Del periodo pavese si conserva una vasta documentazione, parzialmente edita in: AA.VV. – “Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d’oro di Pavia (1165-1190), che consente la ricostruzione delle minute vicende storiche e socieli dell’intero borgo. Nel 1576 il convento e le, poche, residue proprietà vennero ceduti al conte Onorio di Gattinara. Pochi anni dopo la Chiesa venne distrutta per ricavare il materiale edilizio necessario per costruire la chiesa di San Giovanni Battista di Torre Berretti e il monastero, ridotto ad uso rurale, scomparve lasciando solo memorie toponomastiche ai margini dell’abitato, verso Breme.

[12] Del San Pietro di Gambarana vi sono notizie e documenti dal 983 quand’era dipendenza dell’Abbazia di Precipiano. Cfr. e BOLLEA L.C. – “Il Cartario dell’Abbazia di Precipitano (883-1396) – in Bollettino Società Storica Subalpina vol. XLII – Pinerolo 1911.

[13] Cfr. PEZZA F. – “ Il San Lorenzo di Mortara nella storia e nell’arte” – Mortara

[14] Cfr. MAGENTA G.F. – “Lomello nella storia” – Vigevano 1995). Del convento delle monache di Sant’Agata in Lomello si sa che era già fiorente nella seconda metà del secolo XII quando era oggetto di contese tra il Vescovo di Lodi e l’Abate Oggerio del monastero di Precipiano che sul monastero vantava diritti di giurisdizione. Al termine di un’infinita serie di liti, il possesso di Sant’Agata fu assegnato ad Alberico II, Vescovo di Lodi, a ragione della giurisdizione e dei diritti di censo che da tempo antichissimo vantavano la chiesa di Lodi e i predecessori di Alberico. Questa sentenza fu poi solennemente confermata da Papa Alessandro III, con bolla dell’aprile 1177. Il monastero di S. Agata rimase sotto la giurisdizione dei vescovi lodigiani sino al principio del XVII secolo e ciò spiega, perché ancora nel 1404 il vescovo di Pavia dando la sua benedizione alla nuova madre badessa, dichiarasse di farlo con la licenza del vescovo di Lodi. Il monastero, posto nella Parrocchia di San Michele, possedeva beni in Lomello, Semiana, Sannazzaro de’Burgundi, Gamberana e Bassignana. Dal libro dei beni ecclesiastici compilato nel 1559, le monache di S. Agata risultano proprietarie anche di terre in San Martino La Mandria, che ancora nel 1803 appartenevano al convento. Si ha notizia addirittura di prestiti in denaro: in un’occasione furono richiesti al convento 100 zecchini in prestito e il vicario generale di Pavia nel 1756 interpellava il parroco di Santa Maria Maggiore incaricandolo di esaminare le clausole del contratto e di verificare se nelle casse del monastero ci fosse più denaro dei 100 zecchini richiesti. Nel corso del secolo XVII un decreto pontificio (cfr. Ugelli P. – “Italia sacra” – Venezia 1719)), poneva il monastero sotto la giurisdizione del vescovo di Pavia. Prima della costruzione del ponte in legno sull’Agogna, e ancora durante la guerra di successione austriaca, il guado del torrente avveniva con la ” nave”, ed il pagamento di un pedaggio, riscosso dal monastero di Sant’Agata. I diritti erano così consistenti che quando sul fiume fu edificato il ponte, il monastero ricorse al Sovrano chiedendo di “rimuovere il ponte predetto e di sostituirvi la nave o conservarlo ed esigere, in entrambi i casi, il pagamento del pedaggio”. Dopo la confisca dei monasteri in epoca napoleonica il cenobio venne ridotto ad abitazione privata e la chiesa che eravi annessa, visibile in via Mentana, già via S. Agata, non è più aperta al culto ed è ridotta a magazzino.

[15] Nonostante il trascorrere dei secoli, l’atmosfera che circonda i resti dell’antica badia mortarese di Sant’ Albino è ancora vibrante di romantiche melodie. Si tratta delle sensazioni suggerite più dai leggendari e notissimi racconti sull’epopea carolingia degli eroici paladini Amico d’Alvernia ed Amelio de Beyre caduti nella battaglia franco-logobarda del 773 e che qui sarebbero sepolti, che dall’effettivo legame esistente con la realtà storica. Il cenobio, ora ridotto a poco più d’un decrepito cascinale, fu probabilmente fondato nel corso dell’VIII secolo dal monaco inglese Albino di Alkwin, già abate del monastero di San Martino di Tours, sui resti di una preesistente struttura la cui primitiva dedicazione a Sant’Eusebio ne tradisce un’origine vercellese prossima al V-VI secolo. Questa prima filiazione italiana dell’ordine degli Agostiniani che nel 1113 Papa Innocente II riconobbe come Capitolo dei Canonici Regolari di Sant’Albino, fu per tutto il medioevo tappa obbligata dei pellegrini d’oltralpe nel loro cammino da e per Roma (via Francigena) ed è citata nell’itinerario di Sigerico, vescovo di Canterbury dell’anno 990. Tra il X ed il XIII secolo conobbe anni di grande splendore godendo dei frutti d’una vasta e cospicua proprietà fondiaria e di numerose succursali che lo portarono ad esercitare, in ambito non solo lomellino, un rilevante ruolo politico che alla fine gli fu fatale. Alla repentina decadenza dell’istituzione non furono infatti del tutto estranee le vicende e l’appoggio concesso alle mire espansionistiche dei Marchesi del Monferrato che, sempre sostenuti dai monaci di Sant’Albino, lungamente brigarono e guerreggiarono per ottenere dall’imperatore l’investitura feudale su Mortara. Quando però nel 1292 Guglielmo VII Aleramo cadrà prigioniero e morirà nelle mani degli alessandrini, a pagarne le conseguenze sarà anche il cenobio mortarese ed “il vecchio faro – come giustamente annotava il Pezza – non espanse più luce e scintille di monarchi o di santi della cavalleria romantica” ma, “battuti politicamente ed economicamente, i canonici regolari di Sant’Albino abbandonarono ogni velleità di concorrenza e d’emulazione: restrinsero l’attività alle meditazioni e alle penitenze entro le mura del chiostro e alla quotidiana fatica della cura d’anime”. Nel 1464, Papa Pio II pubblicava la bolla di scioglimento del Capitolo di Sant’Albino e la riduzione dell’abbazia in commenda. Nel corso del XVI secolo, con le prime rinunce alla Commenda e la diminuzione dei benefici di cui godevano i suoi titolari, l’abbazia iniziò un lento ma inesorabile percorso di decadenza. La commenda venne soppressa dalle leggi napoleoniche del 1799 e del 1801, il patrimonio fondiario frazionato e venduto a privati ed il convento fu trasformato in cascina. Cfr. DELCONTE E. – “Sant’Albino di Mortara” – 1973 e TESSERA E. – “Mortara nella storia, vol. II” – 1988

[16] Indispensabile per la ricostruzione delle vicende dell’Abbazia mortarese è il contributo di PEZZA F. – “L’Ordine Mortariense e l’Abbazia mitrata di Santa Croce” – Mortara 1923, recentemente riedito in PEZZA TORNAME’G. – “L’Ordine Mortariense” – Novara 1996 con bibliografia esaustiva. Nell’impossibilità di condensare compiutamente nel poco spazio a disposizione le plurisecolari vicende dell’ordine Mortariense, ho preferito riportare l’interessante contributo di SAVINI A. – “La lotta per le investiture e la prima Crociata” apparso su L’Informatore Vigevanese del 17 ottobre 1996: “Era il 14 settembre del 1096, quando Urbano II consacrava, a Mortara, l’altar maggiore della chiesa di Santa Croce. Questa, con l’annessa abbazia, era sorta pochi anni prima per volere di una persona altolocata del posto, il chierico Adamo. L’iniziativa era da inserirsi in quell’attività di riforma della Chiesa nota come movimento cluniacense e non doveva risultare estranea alla lotta che in quel periodo contrapponeva papa Gregorio VII all’imperatore Enrico IV per la questione delle investiture. Ora, però, la consacrazione di Santa Croce per mano del pontefice veniva ad assumere un significato particolare, dato che nel novembre dell’anno prima, a Clermont, in Francia, Urbano 1I aveva proclamato la Crociata contro gli infedeli. Da alcuni decenni i Turchi, guadagnati alla fede islamica, erano penetrati nei territori dell’impero bizantino e avevano reso difficili i tradizionali pellegrinaggi ai Luoghi Santi della Palestina. Per questo, quando al Concilio di Piacenza nel gennaio del 1095, ambasciatori di Bisanzio avevano dipinto a tinte fosche la situazione, e chiesto aiuto, il pontefice non era rimasto insensibile. Francese, formatosi presso l’abbazia di Cluny, Urbano II aveva maturato, accanto al programma di rinnovamento della Chiesa proprio di questo ordîne, anche la politica di avversione nei confronti dei Mori, che in Spagna minacciavano i monasteri della casa e i pellegrini diretti a Santiago di Compostella. La partenza dei crociati per la Terrasanta doveva avvenire dopo la festa dell’Assunzione. Per questo, quando nel suo ritorno verso Roma, il papa transitava in Lomellina, il problema dell’organizzazione logistica della Crociata si poneva con urgenza. Mortara era situata sulla via Francigena, l’itinerario dei pellegrini che dai paesi d’Oltralpe si dirigevano verso Roma e verso la Palestina. La sua importanza come nodo stradale si era inoltre accresciuta in quegli anni, da quando Genova aveva cominciato la sua ascesa in campo marittimo; di qui la necessità per il centro lomellino di fornire ospitalità a un numero crescente di persone. L’antica abbazia di S. Albino, situata a sud dell’abitato, non era più sufficiente; pertanto Santa Croce, posta in direzione di Vercelli, veniva ad assumere, con le altre, anche questa funzione. D’altra parte, secondo la volontà del suo fondatore, il nuovo cenobio aveva assunto la forma di canonicato e la sua azione non poteva rimanere circoscritta all’ambito contemplativo, ma doveva esprimersi specialmente in campo sociale. Intanto la consacrazione operata da papa Urbano 11 conferiva all’abbazia di Mortara un particolare prestigio, visto che un’analoga cerimonia il pontefice aveva tenuto nel 1095 anche a Cluny, dove l’abate Ugo aveva dato inizio alla nuova grande basilica. Si trattava in entrambi i casi di dare forza a degli ordini religiosi che, fedeli al pontefice, portassero avanti una politica di purificazione dei costumi del clero al tempo stesso rafforzassero la posizione del papa nei confronti dell’imperatore. In effetti, quando nel 1088 Urbano II era stato proclamato papa, la situazione della Chiesa era quanto mai difficile: Enrico IV teneva un antipapa in Roma e controllava nell’Italia settentrionale gran parte delle alte cariche ecclesiastiche. Negli anni successivi il pontefïce era riuscito progressivamente a recuperare il potere, ma non tutte le sedi vescovili gli erano fedeli. Era il caso di quello di Pavia, Novara e Vercelli. Situato al centro di questo, la scelta di Mortara e i favori elargiti al nuovo ordine per una rapida sua diffusione rientravano dunque anche in una precisa strategia di riconquista c di consolidamento del potere. Nel giro di pochi anni, , tra l’XI e il XII secolo, il nuovo ordïne si va definendo una sua Regola, le cosiddette Consuetudini Mortariensi che, nell’ambito dell’agostinismo, accentuano il rigore morale, esaltano la spiritualità e danno impulso all’azione sociale ed economica. In quest’ultimo ambito viene intrapresa un’attività di bonifica in una area del territorio lomellino situata intorno all’Agogna. In linea con i tempi, i Mortariensi operarono dunque con quello stesso spirito che animava in quegli anni l’ordine Cistercense, anch’esso da poco costituitosi. Un altro settore in cui come si è detto, i canonici mortariensi si distinguono è quella dell’assistenza ai pellegrini. Gestiscono ospedali, come quelle di Carbonara Ticino, e sono presenti nei luoghi di maggior passaggio. In questo senso si spiega, verosimilmente, la massiccia presenza dell’ordine a Genova e nei dintorni. La fama dei Mortariensi era però dovuta in modo particolare al patrimonio di spiritualità e dottrina di cui erano dotati. Dalle loro fila usciranno arcivescovi e vescovi, e quell’Alberto Avogadro, che diventerà patriarca di Gerusalemme. Considerato il loro prestigio, nel 1213 verrà affidata al loro controllo la celebre abbazia di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia. Centro di vita religiosa, ma anche di attività sociali e culturali, l’Ordine Mortariense vedrà la fase di maggior splendore nei secoli X1I e XI1I; poi, mutati i tempi e ormai in decadenza, confluirà nel 1449 nell’ordine Lateranense, dopo un’esistenza autonoma di 365 anni.”

[17] Cfr. BERGAMO R. – “Storia dei Comuni , frazioni, parrocchie della Lomellina” – Pavia 1995. “Le vicende dell’Abbazia di Acqualunga hanno inizio con Ascherio, monaco benedettino, fondatore dell’Abbazia di Rivalta Scrivia. Questo munifico abate, dopo aver unita la sua comunità all’ordine Cistercense di Lucedio, nel 1180 si portò al di qua del Po in Lomellina tra Frascarolo e Pieve del Cairo. Qui pose mano ad edificare una chiesa ed una casa che, secondo l’uso cistercense, dal largo corso delle acque del fiume Po, chiamò Acqualunga. Intorno alla chiesa stendevasi un largo possesso di terreni, che egli fece dissodare e ridurre a cultura. Dopo qualche anno vicino alla fine de’suoi giorni si portò di nuovo a Rivalta, dove fece testamento il 23 dicembre 1185. Per assicurare l’esistenza della nuova casa, chiese e possessione, lasciava tutto al monastero di Rivalta, essendovi tra i testimoni “frater Iohannes de Bremeden”. Fin dal 1155 Vercellino, preposto di S. Eusebio di Vercelli, aveva conceduto l’erezione della chiesa con Capitolo religioso sotto il medesimo titolo di Rivalta: S. Maria d’Acqualunga. Il ROBOLINI G. – “Memorie storiche su Pavia” – Pavia 1823/1838 avrebbe identificato questo monastero col ricordato nel Liber Censuum, fatto da Cencio Camerario nel 1192 col nome di Acquanera. Nel 1166 vi è una lite del Capitolo regolare di S. Maria d’Acqualunga per alcuni beni. Gli storici dell’ordine Cistercense seguono il principio di questa abbazia, come cenobio del loro ordine sotto l’anno 1204. Si sa per certo che vi era l’abate “de Aqualonga”, al quale fu comunicata la scomunica che Rodobaldo, vescovo di Pavia, aveva lanciata contro il conte Enrico di Lomello nel marzo di quell’anno. (Questo conte aveva fatto scacciare, forse ingiustamente, una monaca dal monastero di S. Michele di Zebedo, località posta tra Frascarolo e Suardi). Dal XIV secolo l’abbazia comincia a perdere d’importanza, quindi verso la metà del 1400 verrà eretta in commenda e primo abate sarà il nobile pronotario Mons. Francesco Todeschini Piccolomini (che diventerà poi Papa Pio III). Detto Papa nel 1503 investirà della commenda l’abate Galeazzo Visconti de Pietra, il quale nel 1530, benché fosse un semplice chierico, per raccomandazione del duca di Milano, sarà chiamato a reggere l’appena costituita Diocesi di Vigevano. Il primo vescovo, cinque anni dopo, con il consenso della Santa Sede, unirà per sempre la storica abbazia alla mensa vescovile di Vigevano. Nel 1578 sarà visitata dal vescovo di Milano S. Carlo Borromeo ed il complesso abbaziale era formato dalla chiesa, dal palazzo monesteriale cinquecentesco con loggiato e dal retrostante grande cortile racchiuso da case rurali che formavano la cascina autosufficente. Nel 1866, il Governo avocò a sé tutti i beni dell’abbazia, tranne la chiesa e la canonica. L’abbazia, ormai scomparsa ha lasciato posto a un grande cascinale che prima in possesso della famiglia Cavallini di Mede, è dal 1955 di proprietà dell’Ospedale S. Martino dello stesso luogo per testamento della suddetta famiglia.

[18] La tradizione vorrebbe che la regina Teodolinda desse in dono al papa Gregorio Magno numerosi territori, e fra questi San Giorgio in Lomellina, perchè vi inviasse monaci benedettini di Monte Cassino a portare la fede cristiana. Nelle vicinanze del monastero benedettino, su un rialzo naturale del terreno, sarebbe stato edificato un castello a difesa dello stesso monastero e delle varie abitazioni che si andavano distribuendo nei dintorni; è questo, secondo la leggenda, il nucleo da cui trae origine l’attuale abitato di San Giorgio. Padre Francesco PIANZOLA (cfr. “San Giorgio Lomellina nella storia e nella Fede” – Varese 1941) ipotizzò che, agli inizi, San Giorgio fosse una dipendenza del convento benedettino di San Maurizio, facente parte di un piccolo borgo limitrofo chiamato Monticello, la cui importanza andò diminuendo nel tempo a favore di San Giorgio. Documenti del 907 e del 988 riportati dal TIRABOSCHI P. – “Storia della Badia di Nonantola” – Modena 1871, documentano invece di possedimenti dell’Abbazia modenese in Cergnago, Ceretto e in “ Monticello, in fine Sanctii Georgi comitatu laumellensis”. In un altro documento del 1129 si conferma che il monastero di Monticello era “non longe a loco qui nominetur Sanctus Georgius”. Infine, una bolla di papa Innocenzo IV del 1246 cita la chiesa di S. Maurizio: “in dioecesi Papiensi ecclesiam Sancti Mauricij sitam in territorio villae Sancti Georgii”. Monticello, affidato successivamente alla cura di monaci provenienti da Borgo San Dalmazzo, fu probabilmente abbandonato sul finire del secolo XV, assorbito dall’espansione dell’abitato di San Giorgio, il cui castello garantiva maggior protezione agli abitanti. Di Monticello non rimase che la chiesa di S. Maurizio, divenuta cadente a tal punto che nel 1583 dovette essere abbattuta per ordine del vescovo di Pavia e i materiali di recupero furono utilizzati per la costruzione del muro di cinta del cimitero che sorgeva accanto alla chiesa parrochiale. Ancora oggi la campagna nei pressi dell’Arbogna dove sorgeva conserva il toponimo di “San Maurizio” – Simiris in dialetto – e una piena del torrente, nella seconda metà dell’ottocento, ha fatto emergere resti di mura e tombe ormai scomparsi.

[19] Cfr PIANZOLA F. – “Santa Maria Maggiore in Lomello” – Pavia 1940

[20] L’Abbazia di San Pietro di Erba Mara (Erbamala) sorgeva nei pressi di Cergnago, tra i comunelli di Campalestro e Terno. Le sue origini sono da ricercarsi intorno al X secolo (907) quando, “in loco et fundo Cirniaco in judiciaria Laumellensi”, l’abate Pietro di Nonantola cedeva alcuni fondi in enfiteusi. Dello stesso tenore altri documenti del 988 e del 1012 citati dal TIRABOSCHI P. – “Storia della Badia di Nonantola” – Modena 1871. Nel 1150 Erbamala è citata da CENCIO CAMERARIO (vivente nel 1191 – Papa col nome di Onorio III – e autore di un lungo inventario delle abbazie tributarie della Sede Apostolica: “De civitatibus ex territoriis quae Rex Carolus Beato Pedro concessit, et censibus Romanae Ecclesiae debitis” – Cfr. ROBOLINI G. – “Memorie storiche su Pavia” – Pavia 1823/1838. Nel 1168 la famiglia comitale degli Olevano, feudatari di Cergnago promuove l’arrivo a Erbamala, ormai vetusta e cadente, dei monaci di Vallombrosa. In una lettera del 1170 il pontefice Clemente IV comunicava a Pietro, abate di “Erba mara” che “l’abate generale di Vallombrosa accettò dai dominus Uberto e Martino (Olevano) , figli di Olivo, la donazione di una chiesa situata in Erba Amara con molte saccate di terreno, acciò fosse fabbricata un’Abazia”. (Cfr. PIANZOLA F. – I Vallombrosiani e la Diocesi di Vigevano” – Firenze 1941). Una bolla di Papa Innocenzo IV conferma la dipendenza dell’abbazia lomellina da Vallombrosa ancora nel 1253 e 1323 è elencata nelle “Rationem decimarum” della Sede Apostolica. Spogliata di molti beni e ormai ridotta in Commenda, il cenobio era decadente già in epoca ispano-sforzesca e nei primi anni del 1600, quando una piena del torrente Agogna rovinava il piccolo abitato e l’abbazia, i monaci l’abbandonaro.

[21] Di probabile fondazione liutprandea, ipotizza DIONISOTTI P. – “Memorie storiche della città di Vercelli” – Biella 1861, e dal IX secolo tributario della Sede Apostolica secondo quanto riportato da MURATORI L. – “Antiquitates Italicae Medii Evi” – Milano 1741 che, sulla scorta delle annotazioni postume di Cencio Camerario, ricorda che la quarta parte delle rendite di San Valeriano erano incluse nella donazione carolina – “Patrimonium Alpium Lottiarum” – a Leone IV, papa dall’847 all’855. (“Quartus Leo Papa, quarta pars, Monasterii Sancti Valeriani, quod situm est in Comitatu Lomello de episcopatu vercellensi in burgo quod dicitur Rodichis, & quinta pars omnibus sibi pertinentibus”). Non sono note le successive vicende che portano il cenobio a diventare proprietà dei Da Robbio, ramo degli ingonidi Da Besate e feudatari del borgo: qualcuno azzarda che ad essi pervenne grazie ad una donazione o una vendita da parte di un vescovo simoniaco di Vercelli . Fatto è che nel 1081, con atti del 16 e 25 ottobre, sette membri della famiglia vendono a prete Pietro, detto Donadio, il monastero di loro proprietà in Robbio “cun cappella una inhibi edificata in honore Domini Salvatoris et sanctorum Mathei et Valeriani”, al prezzo di “argenti denariorum bonorum Papiensium libras mille finito precio”, mentre la sorella Ermengarda riceve a titolo di guiderdone una cassa in legno per la conservazione degli abiti. Cfr COLOMBO A. – “ Cartario di Vigevano e del suo comitato” – Vigevano 1933. Con successivo atto dell’aprile 1082 il sacerdote Pietro dona, “pro amime mee mercede” al monastero di San Pietro in Clugneto (Cluny) “monasterium Sancti Valeriani costructum in predicto loco Rodobio”. Cfr COLOMBO A. – Idem. Nel 1086 ai monaci di San Valeriano verrà donata anche la cappella di San Pietro del monastero Casalè e nel corso dei due secoli il loro patrimonio fondiario non cesserà di accrescersi, grazie a donazioni ed acquisti. Verrà creato anche un “Hospitale” per accogliere i viandanti ed i pellegrini che percorrevano il tratto Vercelli -Pavia della “via francisca o romea” e di cui Robbio era importante tappa. La struttura sorgeva accanto alla chiesa di San Pietro, sulla stessa strada del monastero. L’inarrestabile crisi della grande Abbazia francese iniziata nel corso del XIV secolo e le alterne vicende politiche franco-ispano-milanesi del secolo successivo coinvolsero ben presto anche San Valeriano. Già sul finire del 1300 il monastero ospitava pochi monaci ed era cadente, la chiesa era pericolante e pochi anni dopo crollò il tiburio ottagonale che si elevava sopra il transetto. Nel corso del XV secolo i monaci abbandonarono completamente il cenobio i cui beni vennero convertiti in beneficio e aggregati al Seminario di Vercelli prima (1566), assegnati in commenda all’Ordine Militare di Santo Stefano di Firenze poi ed infine ridotta a proprietà privata.

[22] Cfr. PEZZA. F. – “Gambolò agli albori del 500” – In “Il Terdoppio” – Novara 1922

[23] La chiesa ed il monastero di “Sancta Marie dicta de muro in Zemede” sono citati in un documento del 9 agosto 1137 quando Guido, preposto della Cattedrale di Santa Maria in Novara cede alla Canonica di Santa Croce in Mortara, tutti i beni posseduti in Zeme. Cfr. GABOTTO F. – “ Le carte dell’archivio capitolare di Santa Maria di Novara” – Torino 1913 .

[24] Non vi sono notizie certe su questo priorato. Secondo PIANZOLA F. – “Nicorvo Memorie religiose” – Vigevano 1941, “la chiesa di S. Terenziano ad nemus o in nemoribus era antichissima e non se ne conoscevano le origini. PEZZA F. – “L’Ordine Mortariense e l’abbazia mitrata di Santa Croce” – Mortara 1923 la segnala tra i beni dell’ordine mortariense sulla scorta di memorie tratte da una relazione di Visita pastorale del 1460 che la trovò comunque già “dirupata” e cadente.

[25] Cfr. PEZZA F. – “L’Ordine Mortariense e l’abbazia mitrata di Santa Croce” – Mortara 1923

[26] idem

[27] Cfr. DURANDO C. – “ Le carte dei monasteri di Grazzano, Crea, Vezzolano, Pontestura” in BSSS – Torino 1894 dove si parla di San Pietro “in Cantianum”

[28] Cfr. PEZZA F. – “L’Ordine Mortariense e l’abbazia mitrata di Santa Croce” – Mortara 1923

[29] Idem

[30] Le prime notizie della chiesa e del Monastero di San Pietro in Lomello, dipendenza dell’Abbazia di Breme, risalgono ad un diploma di Enrico IV del maggio 1093, dove viene indicata come: “Cellam de Laumello”. PORTALUPI A. – “Storia della Lomellina e del principato di Pavia” – Lugano 1726, pone fra le antiche chiese di Lomello quella di: “San Pietro con titolo di priorato ed un monastero di cluniacensi (?) alla stessa chiesa annesso”. Che questa chiesa fosse priorato risulta anche dal: “Necrologium S. Andreae Taurinensis” (1134), dove si accenna alla morte di “Obertus prior Lomelli”. Qualche anno più tardi, papa Eugenio III, con bolla data da Segni nel febbraio 1152 con la quale prendeva sotto la sua protezione l’abbazia bremetense e ne confermava le proprietà, cita “l’ecclesiam Sancti Petri de Lomello”. Da notare che le concessioni di Eugenio III sono la conferma di quanto disposto dal suo predecessore, Innocenzo II, papa dal 1130 al 1143. La chiesa ed il convento erano totalmente scomparsi già nel corso del XV secolo. Si dice che sorgessero in riva al fiume Agogna, ma oggi non è possibile individuarne esattamente il luogo.

[31] Non se ne conosce la data di fondazione e si è ipotizzato che il monastero benedettino di Bagnolo possa risalire al 1013, data incisa su reperto laterizio venuto alla luce nel corso di lavori di ristrutturazione di un’edificio del complesso. I primi documenti risalgono al 1216, quando una bolla di Innocenzo III la annovera tra i beni di S. Michele delle Chiuse. Intorno alla seconda metà del 1400 i monaci lasciarono il Bagnolo ed il priorato, con le proprietà annesse, venne ceduto al Capitolo della chiesa di Giaveno (TO).

[32] TIRABOSCHI P. – “Storia della Badia di Nonantola” – Modena 1871 che cita documenti del 1012 e 1015.

[33] TIRABOSCHI P. – “Storia della Badia di Nonantola” – Modena 1871. “Travachatus et sue plebem” è citata tra i possedimenti della badia emiliana sin dall’899. Recenti indagini archeologiche confermerebbero che l’attuale edificio di Santa Maria (1225 circa) sorga sui resti di precedenti strutture di origine monastica risalenti al X-XII secolo. La scomparsa del cenobio è da ascriversi al XIV secolo quando “ecclesia sancte Marie de Travachato” è citata dall’Anonimo Ticinese (Opicino de Canistris tra le chiese “ in circuitu cvitatis papie”.

[34] Il chiericato “Purcanum” o “Problenzanum”, dipendente dalla Basilica di Santa Maria Maggiore in Lomello, è citato in documenti del 1060 e 1093 ma anche in una bolla di Urbano II del giugno 1187 come dipendenza dell’Abbazia di Principiano. In estimi del XIII-XIV secolo è indicato anche come “cappella Sancti Salvatoris de Purcano”. Cfr. BOLLEA L.C. – “Cartario dell’Abbazia di Precipiano (883-1396)” – BSSS – Pinerolo 1911 e BERGAMO R. – “Storia dei Comuni, Frazioni e Parrocchie della Lomellina” – Pavia 1995

[35] Il chiericato di “Sancti Romerii de Goyvi” ha citazioni documentali del XII secolo. Cfr. CALVI F. – “San Remigio arcivescovo, patrono di Goido” – Mortara 1886

[36] Cfr. PONTE G: – “L’antica chiesa plebana di Cairo Vecchio” – Pavia 1940. Una bolla di papa Anastasio IV del dicembre 1153 confermava al monastero tortonese il possesso di metà del castello di Cairo e della chiesa di Sant’Innocenzo in Cairo. Alla fine del XIII secolo si ha notizia anche di una “ecclesia et podere Sanctii Marciani in Cairo Vetulo” ma non della sua localizzazione e sorte.

[37] Sorgeva sui resti di un più antico monastero che la tradizione popolare vuole fondato nel V – VI secolo da Sant’Aldo, già monaco benedettino a Bobbio. Nei primi anni del X secolo, accanto alla Chiesa ed al monastero di Santa Maria è testimoniata la presenza di un “hospitale de pellegrini” retto da una piccola comunità monastica armena. Cfr. AUTASSI M. – “Brevi cenni sulla parrocchia e la chiesa di Carbonara” – Pavia 1941. Nel 1134 Santa Maria in Carbonaria viene confermato priorato degli Agostiniani mortariensi e, nel 1187, sarà intitolato a San Vittore. Nel 1226, dopo lunghe liti giudiziarie, ritornava sotto giurisdizione pavese.

[38] Cfr. AA.VV. – “Storia di Pavia” – Vol . 2 “L’alto medioevo” – Pavia 1987. “Locus Villenove in sylva Carbonaria” era parte della donazione dell’891 a Santa Maria Teodote.

[39] Cfr. BOLLEA L.C. – “Documenti degli archivi pavesi relativi a Voghera” – Pavia 1908 che cita documenti del 1208 e 1225

[40] Cfr. PEZZA F. – “L’Ordine Mortariense e l’abbazia mitrata di Santa Croce” – Mortara 1923

[41] Vedi Scheda di approfondimento n° pg

[42] Cfr. PIANZOLA F. – “Ottobiano” – Vigevano 1931 con notizie frammentarie desunte da superstiti documenti e dal Bossi che cita un documento del 1188 che attesterebbe la donazione fatta da tal Rogero Milliani dei feudi di Gallia e Ottobiano al cenobio pavese. Abbandonata dai monaci cluniacensi , intorno alla metà del 1300 venne ridotta a chiericato ed aggregata a Santa Maria Maggiore di Lomello. Era extramuranea, forse sulla via per Lomello e scomparve dopo il 1576.

[43] Cfr. CERRI V. – “Monografia del Comune di Olevano Lomellina” – Vigevano 1936. Era la primitiva chiesa del castello di Olevano. Si hanno notizie sino al 1444

[44] Cfr. AA.VV. – “Storia di Pavia.” Vol. 2° “L’alto Medioevo” – Pavia 1987. Il monastero godette del massimo splendore nel corso del XII ma nei primi anni del XV secolo era cadente e privo di rendite. Nel 1444 la cura d’anime venne trasferita in Santa Maria “intra muros” e scomparirà dopo il 1460.

[45] Cfr. MAIOCCHI R. – “Carte del Monastero di san Maiolo, nell’Almo Collegio Borroneo di Pavia” – Torino 1932 che cita un documento del 1121. Ancora nel 1258 come chiesa dipendente dalla matrice di Pieve del Cairo.

[46] Cfr. MAIOCCHI R. – “Carte del Monastero di san Maiolo, nell’Almo Collegio Borroneo di Pavia” – Torino 1932 che riproduce un documento del agosto dell’anno 1000 ove un gruppo di “parenti e consorti” abitanti in “vico Ferraria”, fondano una basilica dedicata a Santa Maria ed a San Giacomo, ponendola sotto la protezione del Monastero pavese.

[47] La chiesa è sicuramente più antica (X-XI secolo) ma i primi documenti risalgono al XII secolo quando era retta ed amministrata da un chierico di nome Uberto per conto dell’Abbazia di San Maiolo in Pavia. Nel 1126 il rettore di Santa Maria “intus vineis” acquista una “pezza” di terra aratoria ed una prativa da “giungersi alla dote della chiesa stessa”. Cfr. COLOMBO A. – “Cartario di Vigevano e del suo Comitato” – Vigevano 1933. Nel 1201 troviamo “ecclesiam Sancte Marie de intus vineis sita propre extram terra viglevani, diocesis novariensis” amministrata da un chierico vigevanese della famiglia Colli, tenuto ad un livello biennale di “capponi tre e moggia di segale dieci” da pagarsi al Priore di San Maiolo. Nel primi anni del XV secolo la famiglia Ardizzi ne assume il patronato pagando “un annuo tributo, o livello al detto monasterio o Abbadia di San Maiolo di Pavia di fiorini otto d’oro a conto di lire 3 fr. 4 di moneta pavese” , in virtù di investitura per l’edificio sacro e le 1640 pertiche di terreno “dotale” riconosciuta con atto rogato nell’aprile 1405. Sul finire del quattrocento i beni di Santa Maria saranno incorporati da Ludovico il Moro tra quelli della tenuta Sforzesca.

[48] Sorgeva in un piccolo villaggio posto ai confini con Borgo San Siro, dove un’ampia zona agricola conserva tuttora il toponimo di Sant’Alessandro. E’ ricordato in una pergamena novarese dell’XII secolo quando Alberto, vescovo di Novara, era chiamato a dirimere una lite insorta tra il pievano di San Pietro (in Vico) e i monaci di Sant’Alessandro per il pagamento di una decima in denaro e in natura sfociata nella nell’assenza di questi ultimi alle celebrazioni della Pentecoste dell’anno 1180. Fallita la mediazione il vescovo fu costretto ad appellarsi a Papa Innocenzo II.

[49] La grangia e la chiesa di Grumello sono citati in una bolla di Papa Eugenio III del 1145 tra i possessi del monastero di Sant’Alberto. In un atto datato 17 agosto del 1222 invece, l’Abate di Rivalta Scrivia autorizzava il cenobio vogherese ad alienare alcune “possesiones de Lomellina”, tra cui la chiesa di Sant’Alessandro in Grumello di cui però conserveranno la cura d’anime sino al 1349. Cfr. MULLER G. – “Cronaca di Antonio Grumello pavese…” – Milano 1856

[50] Cfr. PIANZOLA F. – “Alagna Lomellina” – Vigevano 1931

[51] L’arrivo dei Vallombrosiani a Villanova risale all’incirca al 1163, quando il luogo venne infeudato ai nobili Confalonieri. I monaci trovarono ospitalità nelle vetuste strutture castellane e ricostruirono l’ormai decadente chiesa di San Martino in “curtem Villanove ut ejus castro” di cui si ha notizia dal 969. La comunità monastica prosperò sino ai primi anni del XV secolo quando, gradualmente spogliata dei suoi possedimenti dai nuovi feudatari (Barbavara e Sanseverino), fu costretta a ritirarsi presso la casa madre novarese, mentre l’abbazia e le terre circostanti vennero acquistate dagli Sforza. Cfr. anche COLLI E. – “Villanova di Cassolo nel quarto centenario della nascita di San Luigi Gonzaga” – Novara 1968 e PIANZOLA F. – “Cassolnovo, Villanova, Vignarello. Memorie religiose” – Vigevano 1932

[52] Cfr. ALESSIO G.C. – “Cronaca di Novalesa” – Torino 1982

[53] Sulle vicende di Santa Maria di Bagnolo vedi nota

[54] Il primo intervento critico sulla cripta di Breme è in OLIVIERO E. – “Architettura religiosa preromanica e romanica nell’Archidiocesi di Torino” – Torino 1941. Tra i più recenti segnaliamo MAGNI M.C. – “ Cryptes du haut Moyen Age en Italie….” – Lione 1979

[55] Interessanti confronti tra gli esiti stilistici di Breme e di Novalesa sono in: AA.VV – “ Restauri e ricerche alla cappella di Santa Maria dell’abbazia di San Pietro alla Novalesa” – Bollettino d’Arte 1979

[56] Cfr MAGNI M.C. – “ Cryptes du haut Moyen Age en Italie….” – Lione 1979

[57] Cfr. FALZONE DEL BARBARO’M. – “La cripta dell’Abbazia di San Pietro in Breme” – Vigevano 1984

[58] Cfr. ALESSIO G.C. – “Cronaca di Novalesa” – Torino 1982 ma anche FALZONE DEL BARBARO’M. – “La cripta dell’Abbazia di San Pietro in Breme” – Vigevano 1984

[59] Cfr. VICINI D. – “ La civiltà artistica: l’architettura“ in AA.VV. – “Storia di Pavia, Vol II – L’alto Medio Evo”- Pavia 1987